Пламенный противник Нестория св. Кирилл Александрийский - выразитель совсем иных традиций богословского языка с иными свойственными им недостатками. По-александрийски об образе единения природ во Христе следует говорить с максимальным акцентом: это не только единение по ипостаси (ενωσις καθ'ύπόστασιν), но и «единение по природе», природное, физическое (ενωσις φυσική) или «единение по природе» ενωσις κατά φυσιν (выражения Афанасия). Для Нестория это звучало как обозначение утраты полноты свойств каждой из двух природ. Недостатком Кирилловского богословского языка остается его отсталое, запоздалое смешение в словоупотреблении терминов: лицо, ипостась, природа (πρόσωπον, υπόστασις, φύσις). Например, «в двух лицах, т. е. ипостасях» («προσώποις δυσίν, ήγουν υποστάσεσιν»).

Bсe ударение Кирилловой доктрины переносится на единство лица Христова: Он есть «нечто единое из двух» («εν τι το εξ αμφοΐν»). «Различны природы, сочетавшиеся в истинном единстве; но Один из обеих Христос и Сын не в том смысле, чтобы различие природ уничтожалось вследствие такого единения. Как же назвать это своеобразное «единство из двойства» («εν τι το εξ αμφοΐν»)? Вот тут-то Кирилл с наивностью и ссылается на фальсификацию аполлинаристов, которая обманула на время всех «восточных». Это знаменитая «μία φύσις του θεού Λόγου σεσαρκωμένη» - «единая природа Бога-Слова воплощенная». Природы эти полные и не уничтожены через соединение.

Однако с момента воплощения они составляют единое живое целое, и дело богослова не раздвоять их, а утверждать их чудесное единство. Лишь отвлеченно обсуждать τα εξ ων, т.e. «материалы природы, из которых состоит единый Иисус Христос».

Рискованность, слабое место такого богословствования видны из первого письма Кирилла к Несторию (начальные слова которого Του Σωτήρος): «Евангельские выражения мы не разделяем (μερίζομεν) ни по двум ипостасям, ни по двум лицам, ибо не двойственен Единый и Единственный Христос, хотя Он и мыслится из двух и различных «данных» («καν εκ δύο νοείται και διαφόρων πραγμάτων»). Равно как и человек мыслится из души и тела, однако не двойственен, но один из того и другого (αλλ, εϊς εξ αμφοΐν).

Эти слова Кирилла, по разности идей и терминов, не были удачной стрелой, попадающей в концепцию Нестория. У Нестория нет речи о «лицах». Он говорил об отнесении разных евангельских выражений к двум разным «природам». И только к «природам», а не к «лицам» (двух «лиц» у него нет). «Природа» же, по Аристотелю, на котором стояла Антиохийская школа, не может быть неипостасной. Ипостась - это категория природы, конкретная реализация абстрактного понятия «природа». «Различая» две природы ипостазированных, Несторий не употреблял глагола μερίζω (разделяю), а только διαιρώ (различаю).

Посему Кирилл не попадал в цель, посылая анафему «тем, которые разделяют выражения по двум лицам или ипостасям и одни из них приписывают человеку, мыслимому отдельно (!!) от Бога-Слова».

При разнице школьной техники мышления и терминологии это александрийское Кириллово построение искренно казалось Несторию просто клеветой, во всяком случае непониманием, искажением его антиохийских формул. И он ответил на это контранафемой «на тех, которые выражения о Христе (а Он из двух природ) понимают, как будто они сказаны об одной природе, и Богу-Слову приписывают страдания, как по человечеству, так и по Божеству».

Кириллово выражение, что Христос «не двойственен» («оύ διπλούς»), потому уже двусмысленно, что после изживания всего спора наша церковь наставительно в догматике 8-го гласа нам внушает: «Един есть Сын сугуб естеством (διπλούς την φύσιν), но не ипостасию (αλλ'ου την υπόστασιν)».

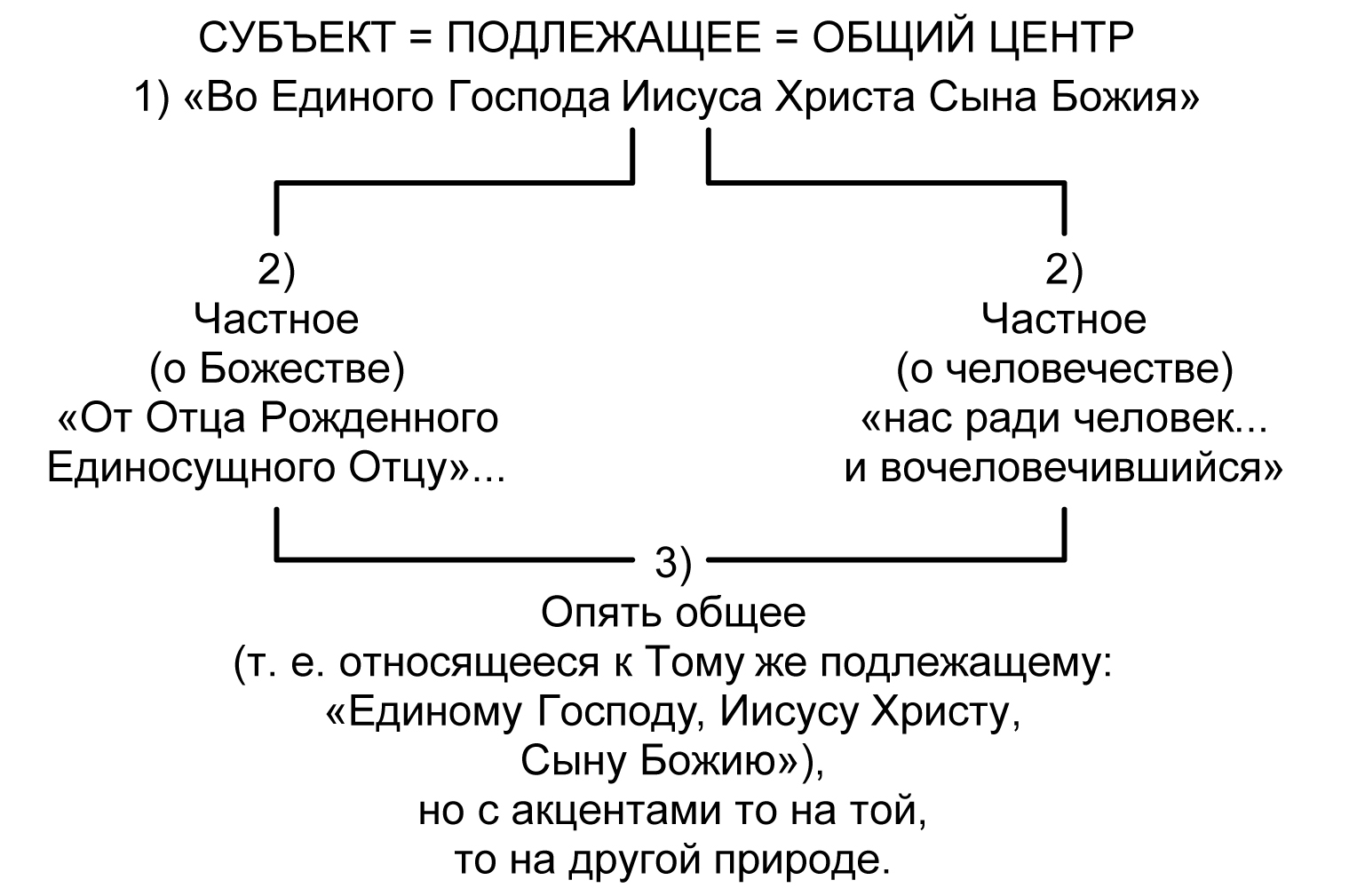

Для Кирилла, как мы сказали, не составляло никакой трудности так называемое взаимопоставление предикатов (αντιμεθιστασις των ιδιωματων, communicatio idiomatum), относимых к единственному центру и субъекту, к Единому Лицу Богочеловека. Но слабое и дефективное место в Кирилловой терминологии состоит в том, что единый субъект и центр, к которому относятся все эти предикаты, называется ошибочным термином «μία φύσις» - «единая природа». Формально говоря, это и есть оболочка монофизитской ереси. Именно она и отброшена после суждений III и IV Вселенских соборов.

Более остроумна у Кирилла апология имени Богородица. Он говорил: разговорный язык нам диктует выражение Богородица. Это самое точное название. Ведь человек состоит из души и тела, но он не есть «душа и тело». Кто убивает человека, называется «душегубом» по важнейшей части человека. Кирилл не сливал природ, но и не хотел их различать конкретно. Он соглашался различать «лишь в голой теории, в отвлеченной мысли» («κατά μόνην την θεωρίαν, εν ψιλαΐς διανοίαις»).

Это сказано Кириллом довольно тонко.

Вообще весь стиль мышления и слововыражения у Нестория и Кирилла целиком отличны, как бы выставлены напоказ в психологическом эксперименте. Несторий утверждал человечество во Христе до грубости конкретно. Кирилл утверждал то же, но слишком отвлеченно. По словам Кирилла, на деле нет даже «взаимозаменимости предикатов (αντιμεθίστασις των ιδιωμάτων)», ибо «нет перенесения, а есть прямое отнесение к единому центру».

И Кирилл и Несторий считали друг друга оступниками от Никейского символа.

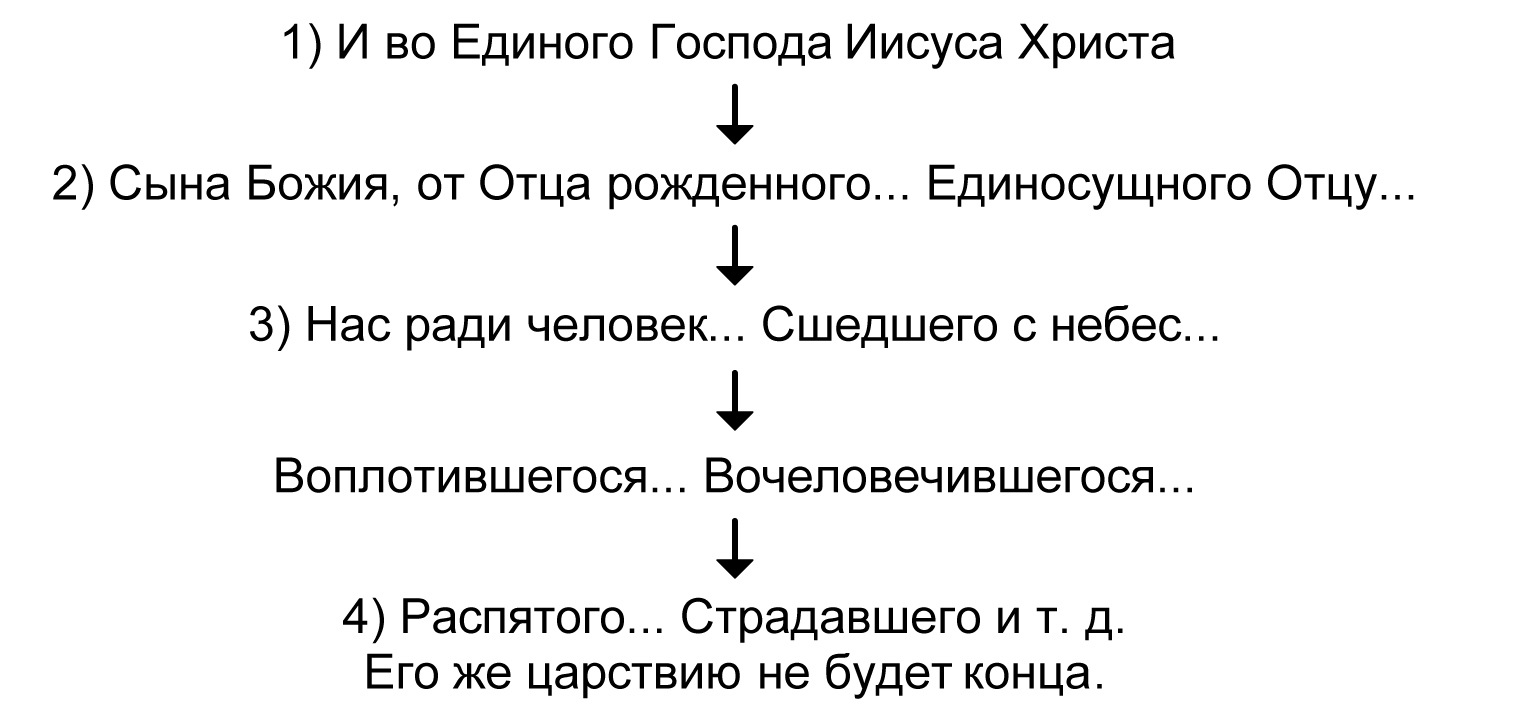

Для Кирилла весь Никейский символ вытягивался в прямую линию сказуемых, относящихся к единому подлежащему.

Следовательно, для Кирилла и «воплотившийся и распятый и страдавший и погребенный» это все Один и Тот же «Единородный и Единосущный Отцу Сын Божий».

A по Несторию, хотя речь идет об Одном и Том же Лице Богочеловека, некоторые предикаты относятся специально к одной Его природе, a другие - к другой по такой схеме:

Так, закругляя в сжатых формулах, можно уяснить себе разницу в построении христологии двух столкнувшихся школ. Но при начале открытой борьбы четкого сознания самой доктрины, тем более ее языковых оформлений, и быть не могло.

Кирилл, верный хранитель заветов Афанасиева богословия, был заряжен победными традициями над арианством и, как ему казалось, над всякими ересями. «Бог вочеловечился, дабы мы обожились» - этот тезис Афанасия был боевым конем Кирилла в сокрушении всех ересей. Благодаря этому, компас Кирилла был верен, но все другое оснащение его богословского корабля было весьма дефективно. Тем удивительнее, что он как-то выгребал и вел корабль к надежной пристани. Как и Афанасий, этот одаренный александриец V в. не имел полного школьного литературного образования, как он сам признается. Не в моде были тогда у христиан литературные языческие штудии. Даже для великого знатока родной литературы в IX в., для патриарха Фотия, язык Кирилла был достаточно затемнен, самоделен и неправилен. Невыработанность терминологии, т. е. практика безразличного употребления слов «физис» и «ипостасис», открывала для Кирилла право, в параллель антиохийцам, ставить между ними как бы знак равенства, но из этого делать диаметрально противоположный вывод. По Феодору и Несторию, две физис требовали и две ипостасис. По Кириллу, рассуждавшему с другого конца, утверждаемая им одна ипостась в Богочеловеке дает ему право говорить и об одной природе. Однако монофизистская «миа физис» Кирилла была действительно до некоторой степени таковой, и не только на антиохийский взгляд. Ее отравляла псевдосвятоотеческая, на самом деле аполлинаристская литература, которую Кирилл воспринимал с безоблачной доверчивостью. Заимствованная из этого подлога μία φύσις του θεού Λόγου σεσαρκωμένη стала палладиумом Кириллова богословия, а затем и его тысячелетних еретических порождений. Да и подлинная Аполлинариева полемика против своей местной антиохийской христологии сослужила также в уме Кирилла соблазнительную службу ее готовой аргументацией против того же врага. Аполлинарий выдвигал великолепные аргументы против всякой попытки раздвоения лица Христова в пользу «единой сложной природы, единой ипостаси, единого лица». Так, причудливым образом оказывалось, что даже квалифицированная ересь, с вычеркиванием из нее грубого пункта о неполноте человеческой природы во Христе, пошла на службу задачам православия, искавшего оружия против угрозы с противоположной стороны. Запутанное густой сетью дефективных предпосылок богословие Кирилла не могло остаться безупречным образцом на будущее. «В своем богословском направлении, - говорит профессор Болотов, - Кирилл не только дошел до той черты, какую указал для выражения православной истины собор Халкидонский, но и перешел эту черту, сделал один лишний шаг в сторону будущего монофизитства» (VI. 180 «Лекции по истории Древней Церкви»).

B чем же именно состоят сильные и слабые стороны Кирилловой христологии? Всю силу ортодоксальной ревностности и сотериологической мистики Кирилл сосредоточивает на утверждении чистейшего единства Лица и личного самосознания Богочеловека. Он ясно видит, что ипостазирование каждой из двух природ в Антиохийской школе ведет к раздвоению человеческого и божеского самосознания во Христе и оставляет вопрос о тайне единства неразрешенным. Человек как бы не воссоединяется с Богом даже во Христе и потому, так сказать, «физически» не спасется. В противоположность этому иудаизирующему уклону св. Кирилл, рискуя ущербить полноту одной из природ (в данном случае человеческой), устремляется к существенному, «физическому» (по его терминологии), ипостасному и личному - мы сказали бы «лично-самосознательному» - объединению человечества с Божеством (еносис фисики, еносис кат ипостасин). По своему александрийскому закалу мысли он не обязуется природу брать ипостасно, в конкретной реальности, в личном раздвоении полного божеского и полного человеческого лиц. Он с истинно эллинистической и платоновской легкостью берет природу человеческую неипостасно, в ее безличной общности, удовлетворяясь этой ее «полнотой» без законченного лица, т. е. без живой реальности. Корень личного самосознания в Богочеловеке, принцип индивидуализации, он видит только в природе божественной. В тонком словесно-образном сродстве с аполлинариевой системой («Λόγος ενσαρκος») он для данной цели избирает из новозаветных определений Сына Божия имя Логоса и, строго говоря, им одним, т. е. Божественным Логосом, заменяет то, что мы называем личным самосознанием в Богочеловеке. Ипостасное человеческое сознание Иисуса Христа укореняется Кириллом в самосознании, в ипостаси Бога-Слова, в Нем без остатка растворяется и, строго говоря, докетически исчезает. Этим дается полная гарантия единства личности и жизненного, самого интимного, сотериологического единения человечества с божеством. Но какой ценой? Не ценой ли частичного умаления природы человеческой? При тогдашнем отсутствии науки психологии, при отсутствии такого, например, для нас элементарного термина, как «самосознание», уяснение тайны единения природ в живом Лице Богочеловека представляло для обеих спорящих школ неодолимые трудности. На фоне этой беспомощности современной им философии попытка Кирилла не может не считаться в своем роде глубокой и искусной. Пластический образ, которым он оперирует для пояснения своей христологической теоремы, тонкостью аналогии также превосходит антиохийцев. Te все время возвращались к механическому образу обитания Бога в человеке, как в храме. Кирилл подавляет их истинно таинственным и метким примером единения в человеке души с телом. Тело в человеке есть тоже целая плотская природа. Но корень его человеческого, живого единства в другой природе, в душе, - в начале высшем. Душа - это лицо человека. Она преобладает в вопросе лица и отодвигает роль тела на второе место. Плотская природа в человеке дана полностью, но она, так сказать, неипостасна. Душа, наоборот, ипостасна и свою ипостась дает телу и затем целому человеку. Более блестящей аналогии не выдумаешь.

Но и эта аналогия только подтверждает уязвимость Кирилловой теоремы со стороны неполноты, усечения или растворения вершины человеческой природы, ее ипостасного самосознания в самосознании Бога-Слова, т. е. порочность в смысле монофизитства. Ведь неспроста же оно считает своим отцом св. Кирилла? Вот тут и вскрывается слабая сторона его христологической системы.

Удовлетворяясь по-александрийски абстрактным представлением о природах, св. Кирилл был почти нечувствителен к количественному умалению одной из них. Об евангельском историческом Иисусе Христе Кирилл опять-таки по-александрийски мыслит чисто богословски, абстрактно. И труднейший вопрос об объединении немощных человеческих свойств Иисуса Христа с божескими решает, так сказать, алгебраически: замечательно последовательно, блестяще, но в диссонансе с евангельскими фактами. Бог-Слово, став Еммануилом, сделал человеческую природу с ее телом «своей собственной». Поэтому: сам Бог родился, возрастал, голодал и жаждал, страдал и умер. По этому безусловному communicatio idiomatum св. Дева не что иное, как Богородица. Во Христе нет другого субъекта, нет другого личного центра, к которому можно было бы относить какие-либо предикаты и действия, кроме Лица Бога-Слова. Все исходит от Бога-Слова, и божественное и человеческое; немощное во Христе к Нему прямо и неизбежно относится.

Не два ряда явлений, относящихся к двум ипостасям, как у антиохийцев, и затем уже oт двух ипостасных точек сходящиеся к одной точке единого лица, но один ряд разноприродных, но не разноипостасных явлений, по одной прямой линии идущих к одной точке единой природы - ипостаси - лица. Кирилла, как александрийца, не занимал вопрос об историческом евангельском Христе. Александрийское - абстрактно-богословское - воззрение Кирилла на евангельские факты не возбуждало в нем вопроса об отдельных природах во Христе. Ему казалось, что православного богослова должно интересовать только их единство, уже данное во Христе, и что незаконно и бесцельно заниматься их раздельным рассмотрением, ибо их уже нет в данной действительности, а есть только «одна природа воплощенная»; две же были только до момента их соединения, а потому рассуждать о них можно только лишь абстрактно-теоретически (εν ψιλαις διαωοιαις, κατά μονην την θεωριαν).

Однако при встрече с евангельскими материалами тонкое лезвие этой концепции ломалось. Для антиохийских экзегетов бесспорен был факт, что Христос «возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости», что Его познание было человечески ограничено и подвержено закону развития вместе с Его телесным возрастом. Для александрийцев и для Кирилла и младенец Христос был божественно всеведущ, а если и выявлялся как постепенно познающий, то только «κατ' οίκονομίαν», т. е. искусственно скрывая свое божественное ведение в меру уподобления человеческому процессу развития. Это уже чисто докетический момент богословия Кирилла, но логически для него неизбежный. Полноличного человека не оказывалось. Его «природа», при абстрактном утверждении ее полноты, конкретно оказывалась обезличенной.